-

27.05.2008, 10:17 #341Частый гость

- Регистрация

- 20.02.2007

- Адрес

- Москва

- Сообщений

- 221

- Регистрация

- 21.03.2006

- Адрес

- Киев

- Сообщений

- 1,097

Ответ: Феномен Святослава Рихтера

Ответ: Феномен Святослава Рихтера

Станислав Нейгауз. "Нравственная высота, величие духа."

Статья была написана и опубликована в стенной газете фортепианного факультета МГК в 1965 году в связи с награждением С. Т. Рихтера орденом Ленина.

Журнал "Советская музыка" N6, 1985

Статья также выложена на рихтеровском сайте

В дни юбилеев мы невольно задумываемся над тем, что значит в нашей жизни то или иное имя, промелькнуло ли оно, оставив лишь приятное воспоминание, чуть коснувшись нашей души, или глубоко запало в сердце, постоянно оказывая влияние на наши представления, поступки, помогая правильно оценивать явления жизни, укрепляя наш дух и веру в добро, человечность, веру в красоту жизни.

Я думаю, что выражу мнение громадного большинства любителей музыки во всем мире, если скажу, что имя Рихтера оказывает именно такое глубокое влияние на духовную жизнь культурной части современного человечества. Почему имя Рихтера кажется нам таким большим, светлым, высоким, чистым и человечным? Почему каждый концерт Рихтера вырастает в огромное событие культурной жизни? В чем эта гигантская сила воздействия его искусства на людей?

Мы ходим на концерты Рихтера, слушаем, испытываем наслаждение, потом делимся впечатлениями, обсуждаем, что нам больше понравилось, что меньше (?!), и в тот момент вряд ли сознаем, что на концерте мы получили такой сильный заряд веры в людей, их красоту и нравственную чистоту, веры в добро и справедливость, который помогает нам приблизиться к пониманию блоковской мысли, выраженной им с такой замечательной простотой: «Сотри случайные черты — и ты увидишь: мир прекрасен».

После концерта Рихтера мы становимся чище, добрее, а значит, зорче, умнее, сильнее и нам легче стереть эти случайные черты, они не кажутся нам уже такими значительными и нестираемыми. Я думаю, что главная сила нравственного влияния рихтеровского искусства и состоит в этом, фигурально выражаясь, промывании глаз, помогающем видеть вещи в их истинном, а не ложном, «случайном» свете. А такое влияние доступно только великим артистам, а значит, великим людям; я не постесняюсь употребить здесь этот эпитет, которым мы так часто награждаем умерших и почти никогда живущих.

Я так долго останавливаюсь на нравственном аспекте творчества Рихтера потому, что нравственная основа вообще является единственно верным критерием оценки искусства, и масштаб его в конечном счете измеряется количеством света и добра, которое оно несет с собой. Не потому ли до сих пор никем не превзойдены Бах, Микеланджело или Толстой (хотя после них жило множество виртуозов кисти, пера и звука), что так редко сочетаются гениальное дарование, страсть к своему искусству, глубокое понимание жизни с такой нравственной высотой, с таким величием духа? Это же редкое сочетание мы встречаем у Рихтера, и это ставит его в ряд великих артистов, создающих эпоху в своем искусстве.

Пока мы молоды, чисты сердцем, полны неясных желаний и надежд, наивной веры во все самое лучшее, доброе, нас привлекают в искусстве чувственная страстность, беспредметная мечтательность, внешняя красивость, блеск, темперамент; потом мы испытываем горечь разочарований, каждого из нас нет-нет да ударит жизнь «грубою веревкою кнута», мы начинаем понимать трагичность жизни, иногда чувствуем дыхание смерти, мы становимся мудрее и нас тянет к ровному, глубокому и чистому свету внутренней красоты. И с этим, а также с благодарностью к людям, которые нам дают это, мы не можем расстаться уже до конца своих дней. Эти люди — наши самые близкие и верные друзья, и к таким «друзьям на всю жизнь», наряду с Бахом, Толстым, Пушкиным, Бетховеном, Шекспиром и многими другими, я и причисляю Рихтера.

Если говорить о других чертах Рихтера — артиста и человека, то нельзя не сказать о его феноменальном мастерстве и, в первую очередь, о ясности. Ясности замысла и воплощения, мысли и чувства, формы и звука, такой ясности и яркости образа, что иногда кажется, будто видишь его воочию, ясности, при которой никогда не возникает сомнения, о чем идет речь, играет ли Рихтер старых мастеров или современных. Нельзя не сказать об уважении к автору: никакой отсебятины в динамике, ритме, никаких прибавлений или убавлений нет (а как часто этим грешат даже большие артисты!). С какой трогательностью, бережностью Рихтер берет, казалось бы, самые незначительные ноты в Моцарте или Шопене! Он словно боится повредить эти самые нежные цветки в саду, называемом музыкой.

Какой же надо обладать требовательностью к себе, как надо знать инструмент, сколько труда вложить в изучение каждого произведения, чтобы, казалось бы, с легкостью выполнять все требования автора, — даже тогда, когда авторы не считаются с возможностями инструмента (вспомним бетховенское: «Какое мне дело до вашей проклятой скрипки!»).

...Нельзя не сказать и о величайшей скромности Рихтера, свидетельством чему является его почти постоянная неудовлетворенность результатами своего труда, и, наконец, о той поразительной трудоспособности, без которой не было бы Рихтера. По счастью, он не был ни вундеркиндом, ни скороспелым лауреатом, жизнь его складывалась нелегко, признание пришло довольно поздно, и все, чего он достиг, — плод колоссального труда, накал которого не только не ослабевал по мере продвижения вперед, а усиливался вместе с чувством ответственности. Те, кто знаком с образом жизни Рихтера, могут рассказать, сколько мучительного и радостного труда вкладывает он в изучение и подготовку новых произведений, равно как и в возобновление ранее игранных. Вся его жизнь — подвиг труда, а ведь подвиги совершают герои, и что может быть приятнее, чем сознание, что герой увенчан лаврами!

Мне не смешно, когда фигляр презренный

Пародией бесчестит Алигьери (c)

- Регистрация

- 21.03.2006

- Адрес

- Киев

- Сообщений

- 1,097

Ответ: Феномен Святослава Рихтера

Ответ: Феномен Святослава Рихтера

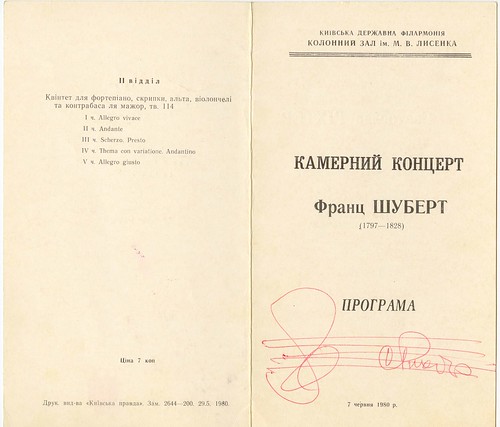

7,8/07/1980 Киев стал свидетелем знаменательного события - первого для Святослава Теофиловича исполнения Квинтета "о бедной рыбке" (с). Исполнение было праздничным - с такой радостью музицировали замечательные музыканты. Желающие могут познакомиться с моими воспоминаниями об этих концертах по адресу (сообщение от Пн Июл 31, 2006 )

Вот одна из страниц программки того концерта:

И вторая страница:

Мне не смешно, когда фигляр презренный

Пародией бесчестит Алигьери (c)

- Регистрация

- 31.03.2008

- Сообщений

- 109

Ответ: Портрет Святослава Рихтера, написанный форумом

Ответ: Портрет Святослава Рихтера, написанный форумом

РИХТЕР

ХАРАКТЕР: нордический... скромен, естествен, строг, сдержан. В экспрессии — «самоограничен». В использовании педали — экономен, даже порой скуповат.....208

ЦИТАТЫ ФОРУМА:

Трактовка Рихтера столь проблемна, что о ней хочется поговорить со всей конкретностью….43

Рихтера часто упрекают в "сухости", "объективизме", "академизме" и других смертных грехах ... Ситуация объясняется, на мой взгляд, нашей тотальной привычкой к тому, что хорошая игра - это обязательно "игра с нюансами" (т.е., чтоб явственно было слышно и определительно, где пианист играет так, где эдак, и где у него какие "намерения"). А проще говоря - нашей привычкой к "броскости" нюансов, к высокой мере их градаций….46

Нюансировка Рихтера бесконечно разнообразна. Но мера градаций, к-рой он пользуется, чаще всего минимальна (то самое "волшебное чуть-чуть", составляющее суть подлинного искусства); порой она не выходит за пределы едва уловимого (но весьма информативного) изменения тембра голоса….46

И эти мельчайшие, психологически обоснованные градации часто попросту не фиксируются полуавтоматизированными ушами современных слушателей. Да, мера градаций, к-рой Рихтер пользуется, скажем, в музыке Шопена, - гораздо тоньше общепринятой, и в основном касается качества звучания (а не, скажем, ритма) - и поэтому Рихтера упрекали в "отсутствии романтизма" и ещё Бог знает в чем....46

..... богатство рихтеровской нюансировки могло укладываться в неширокий динамический диапазон. Так действительно бывало, вспомним его поистине колдовское pppp… (сколько их, этих р, нужно поставить?!) – иногда на протяжении двух-трех страниц текста Но все-таки давайте не будем забывать, каким огромным был этот диапазон в целом! Как иногда за несколько мгновений «из ничего» вырастало громовое, фантастическое фортиссимо…..74

...я имел в виду не столько динамику, сколько тембр (внутри одного определнного динамического "пласта"), информативную окраску звука - ту самую эфемерную субстанцию, к-рая создается комбинациями динамики, времени и туше, но ими не определяется и к ним не сводится! Порой - и у Рихтера это заметнее, чем у других - невозможно определить, громче данный звук своего соседа или тише, - но при этом каждый звук имеет свою явственную образную "физиономию". Такое качественное различие звуков создается, конечно, определенными комбинациями динамики, времени и туше, но градации этих параметров настолько неуловимы, что можно говорить лишь об их информационном результате, а не о мере самих градаций….103

Рихтер делает упор не на прочувственности образов, а на их интеллектуальной содержательности. Он преднамеренно поступается интимностью высказывания, но зато выигрывает в компактности целого, теряет в деталях, но приобретает грандиозность единой вариационно-циклической линии. В этой интерпретации есть приближение к современному восприятию романтического начала в искусстве…43

.... в двух словах о его исполнениях:

Драматический, возможно и скрываемый внутренний эмоциональный накал при немецкой точности, сдержанности и выверенности. …. 57

Еще одна черта рихтеровских интерпретаций, которая может показаться чисто формальной и не столь уж важной: неукоснительное исполнение всех предписанных авторским текстом повторений. Этим часто пренебрегают - даже великие исполнители….13

Рихтер в Бахе скромен и естествен, строг и сдержан. В экспрессии — «самоограничен». В использовании педали — экономен, даже порой скуповат. Одна из наиболее индивидуаль¬ных особенностей его трактовок музыки Баха — это выпуклое воплощение ее черт объективности. Отсюда — предель¬ная исполнительская «скрытность», так сказать «минимум интерпретации»; образы баховских произведений как бы выяв¬ляются им «сами по себе», артикуляционные оттенки чуть за¬метны…..208

И еще одно соображение. Любопытная вещь: Рихтер остро заинтересовывает и в тех случаях, когда его точку приемлешь не до конца или не во всем. Может быть, еще и поэтому концерты Святослава Рихтера – всегда значительное событие в нашей музыкальной жизни…..43

Профессии актера и музыканта - типологически родственны.….

Если применить театральную терминологию К. Станиславского – ("театр переживания" и "театр представления" )- к муз. исполнительству, то получим весьма совершенный инструмент для определения и классификации многих творческих процессов в муз. исполнительстве. .....46

Напомню основное отличие этих двух "театров": в первом случае эмоц. переживание деталей роли осуществляется как в домашней работе, так и непосредственно в момент выступления ("как в первый раз"), при этом значительная часть домашней работы посвящена психологич. тренингу эстрадного самочувствия. Во втором случае переживание деталей роли осуществляется только в домашней работе, в процессе к-рой происходит также и запоминание "того, что получилось" в процессе работы; на сцене же "актер представления" демонстрирует зафисированные им результаты "домашнего переживания". 46

Искусство Рихтера является величайшим во 2й половине 20 в. примером "театра переживания" в фортепианном исполнительстве.

Величайшим благодаря всеохватности процесса переживания: кажется, нет ни единой детали музыкальной ткани, не "пропущенной" Рихтером "сквозь себя" и психологически не обоснованной непосредственно в процессе выступления......46

Лично для меня Рихтер совсем не актер. Скорее, он ближе к режиссеру - чувствуется какой-то момент взгляда со стороны, а не из "ядра" исполняемой музыки.

Не бейте меня, но вот как раз к Театру Переживаний я Рихтера отнести ну никак не могу. Опять-таки, у него, на мой взгляд, присутствует какая-то отстраненность в игре. Которая, как мне кажется, во многих случаях противоречит исполняемой музыке.........54

....я много слышала его на концертах,"вживую", так сказать. Это было восхитительно! Просто не могу подобрать другое сравнение. Каждый концерт-ярче молнии. Объясню почему:

есть система Станиславского, о которой здесь уже упоминали и я не хочу повторяться, а есть ещё система Брехта.

Да, это тоже целое направление в театральном искусстве. Её отличие от системы Станиславского в следующем:

если у Станиславского полное погружение в образ и полное перевоплащение, то у Брехта-такое погружение, что актер и создаёт образ и, одновременно, яляется критиком и слушателем этого образа. Это совсем другая система. И именно это я всегда слышала в исполнении Рихтера. И создание образа и,одновременно, слышание его со стороны. И творец, и судья в одном лице.

Конечно, в живом исполнении это наиболее ярко было.

Ни у кого из тех, кого я слышала, я это не ощущала.

Но, простите, это моё субьективное мнение......114

Да, у него была некая отстраненность, своего рода замкнутость – он не был «задушевным собеседником» слушателя. И эту замкнутость некоторые воспринимали как сухость или как «театр представления»

( эти критики не хотят смириться с тем, что на дубу не растут яблоки и т.п.)…..74

А как соотносятся темперамент с переживанием? Т.е. холодный человек может очень сильно переживать и наоборот?.....58

Сообщаю: интраверты, аутичные, а также воспитанные в английских традициях люди могут внешне почти никак (практически незаметно для окружающих) не проявлять своих чувств на публике. А потом выходят за дверь и умирают от инфаркта.

Ежели по науке, то следует различать интеснивность внутреннего переживания (эмоции как таковой) и интенсивность его внешнего проявления (мимики и жестов).....59

Да ведь я не о внешних проявлениях, если Вы меня так поняли. Но исполнитель-то чувства проявляет в игре, иначе зачем играть?.....61

Ну проявляет.. но у кого проявление - кулаком по клавиатуре, а у кого - тончайшие нюансы во фразировке. И то, и другое - убедительно.....62

А не ввели ли Вас, как и многих, в заблуждение предельно, неуловимо тонкие звуковые градации, к-рые являются основным выразительным средством рихтеровской игры (порой - в ущерб общепринятым, напр., агогике)? Быть может, эти градации просто не фиксируются Вашим восприятием? Для восприятия рихтеровской игры часто нужно "встречное движение" со стороны слушателя,

Рихтер действительно часто ограничивает свой арсенал выразительных средств самым трудноуправляемым - и самым главным из них: звучанием..... 60

Для меня Рихтер - один из самых субъективных пианистов, потому что в каждом его звуке - его "Я". Его интерпретации порой далеки от авторского подразумеваемого, ...но я иногда люблю его "субъективные" записи больше иных "близких к авторскому замыслу"......69

Да не стоит оценивать "близость к авторскому замыслу"! Ни Вы, ни я, ни кто угодно иной не может брать на себя роль арбитра в таком щекотливом вопросе.....70

А это правда, что он не любил и до диез минорную (№14), - существует его высказывание, кажется в связи с Гавриловым ? Несмотря на всю ее чрезмерную вдоль и поперек заигранность все-таки не представляю, - как можно ее не любить? Этот трагический хорал в первой части и неудержимую от безысходности драму в финале.....98

Простите,что вмешиваюсь,а кто-то пытается "развенчать" или "сбросить" или усомниться в величии Рихтера?......108

Пытались и пытаются. Иногда зла не хватает. Поищите тему "Забытые пианисты", с нее началось.....109

Может быть вы путаете?Может быть просто пытаются сказать,что не он один велик?......110

Почитал по Вашему советы обозначенную тему. Ну что же, кому-то Рихтер не нравится, кто-то его обожает. Ну и что?

Действительно странно было бы не признавать масштаб его личности и не восторгаться его творчеством. Но говорить,что он ЭТАЛОН я бы тоже не стал. Все субъективно. Для Вас он эталон, а для меня нет, ну и что?

На мой взгляд проблема раздута, а также Гилельс и Рихтер, Прокофьев и Шостакович и т.д. Нет ничего однозначного в искусстве, на мой некомпетентный взгляд......112

Во-первых, я нигде не называл Рихтера "эталоном". Я утверждаю, что его вклад в искусство огромен

Не принимать Рихтера - личное дело любого человека......113

Ничье исполнение, пусть самое гениальное, нельзя назвать эталоном! Потому что в искусстве, как известно, нет предела совершенству. А понятие "эталон" подразумевает что-то самое лчшее, лучше которого быть не может. Лично я Рихтера очень ценю и уважаю, но согласен далеко не со всеми его трактовками, и не считаю его самым-самым пианистом......127

Но я бы ни о ком не стал говорить, что его исполнение есть предел, к которому стремятся все другие исполнения.....121

Вы мне напоминаете человека, стоящего в долине и пытающегося сравнить высоту восьмитысячников... Да и что мы друг другу доказываем? Замечательно, что были Брамс и Лист, Рихтер и Гилельс....148

Я всегда считал СТР одним из величайших музыкантов ХХ в., хоть на сегодня многие его записи уже не производят на меня прежнего впечатления - переоценка музыкальных ценностей, не знаю, какая по счету....

А попытки "развенчать" СТР смешны, и не заслуживают внимания. Но нужны ли попытки непременно "увенчать" ?

И вообще,о чем бы тогда спорили, если бы только дифирамбы пели…..168

.... Я скорее о тех, кто располагает Рихтера "вне категорий" или умствует о его интерпретациях "закрывающих" то или иное музыкальное произведение…..173

"Закрыть" произведение, конечно, не может никто, коль скоро автор его "открыл" (на что требуется определенная доля гениальности). Каждый шедевр обладает бесконечным потенциалом интерпретаций - на то он и шедевр. Даже в "эталонных" (субъективно для меня) интерпретациях Рихтера - 2м Рахманинова или 2й балладе Шопена - я слышу нечто такое, что сам бы (если бы да кабы - будь у меня талант и возможности Рихтера) исполнил бы иначе. …..174

Наверное, было бы проще, если бы каждый, заявляющий о "закрытиях" и "величиях" полностью понимал субъективность своей точки зрения и принимал право других с ней не соглашаться, без обид, раздувания щек, дыма из ноздрей и прочих искр…..176

поневоле задумываешься о его вкладе в музыкальное искусство, о его уникальной и особенной роли, о значении его наследия. Это великая светлая и одновременно трагическая личность. Жизнь окрашивалась другими красками под влиянием высоких мыслей, которыми он так щедро делился с нами, его благодарными слушателями. Суетное отходило на задний план после соприкосновения с музыкой в его исполнении, под благодатным влиянием этой удивительной личности…….2

«Иногда, правда очень редко, мне не хватает “человечности” у Рихтера… я имею в виду… холод многострадальной души, а не бездушие тупицы»……74

С кем сравнить Святослава Рихтера? Не будем искать сравнений в искусстве. Посмотрите на ночное небо. Сколько на нем звезд! А если бы была одна, даже самая прекрасная, было бы печально и одиноко….33

- Регистрация

- 07.06.2008

- Сообщений

- 1

Ответ: Феномен Святослава Рихтера.

Ответ: Феномен Святослава Рихтера.

Вчера от радости, что нашел такой раритет и сумел войти на форум (это получилось не сразу, я в компьютере смыслю еще меньше, чем в музыке), в зобу дыханье сперло и я отдал предпочтение 1954 году как более близкой к 60-м годам дате. Когда эйфория прошла, я отчетливо вспомнил, что 1 июля 1954 года (это было закрытие сезона)

стояла сильная жара и Святослав Теофилович пожелал играть (Первый концерт Чайковского) в светлом костюме. Естественно. что мой отец разделил с ним "форму одежды" (столь же естественно, что в первом отделении он дирижировал Шестой симфонией во фраке). Поэтому датой фотографии может быть только 1952 год - либо 15 ноября (Концерт Глазунова), либо 20-е (концерты Шумана, Сен-Санса - Пятый и Равеля - для левой руки). Других совместных концертов у них не было (и вообще, кажется, Рихтер больше в Киеве с оркестром не играл).

Огромное спасибо Yuriy за быстрый отклик.

Владимир Тольба

- Регистрация

- 21.03.2006

- Адрес

- Киев

- Сообщений

- 1,097

Ответ: Феномен Святослава Рихтера.

Ответ: Феномен Святослава Рихтера.

Возможно, это был тот же концерт, о котором мне рассказывала покойная Зоя Вячеславна Богомолец. Рихтер в те годы, как правило, останавливался у них. Приехав в Киев, он обнаружил, что забыл фрак (тогда он еще играл во фраке). Было жарко и решили, что вполне можно будет сыграть в светлом костюме. Ему подошел полотняный костюм академика Богомольца. Но Рихтер в те годы был несколько другой комплекции, и костюм на нем смотрелся мешковато. Это все же не помешало ему хорошо играть.

Мне не смешно, когда фигляр презренный

Пародией бесчестит Алигьери (c)

Ответ: Феномен Святослава Рихтера

Ответ: Феномен Святослава Рихтера

На протяжении всех десятилетий своей долгой и драматичной концертной карьеры Святослав Рихтер очень редко общался с журналистами, неохотно давал интервью. Особенно журналистам советским. Можно лишь гадать о причинах такой идеосинкразии к прессе у человека, известного своей общительностью и доброжелательностью. Возможно, его всегда удерживало оправданное опасение, что любое такое интервью почти неизбежно соскальзывало с чисто музыкантской колеи в область околополитическую, которой великий артист был неизменно и подчеркнуто чужд. Ток или иначе, но лишь несколько лет назад в прессе появились развернутые беседы с ним, которые вела во время поездки Рихтера по России журналистка В.Чемберджи (впоследствии они оформились в отдельную книжку).

Почитателям артиста на его «исторической родине» - в немецкоговорящих странах - повезло несколько больше. Надо заметить, что количество его почитателей и масштабы «культа Рихтера» в Германии, Австрии (как и в ряде других европейских стран) ничуть не меньше, чем в СССР, а теперь в России. Десятки преданных фанатиков его искусства не только собирают диски с записями пианиста, прислушиваются к каждому сказанному им слову, но даже путешествуют за ним по маршрутам его гастрольных турне.

Есть немало городов и городков, где существуют своеобразные сообщества, кружки почитателей Рихтера. Один из таких центров - маленький Вельс на Западе Австрии, где мне как-то довелось провести вечер среди местных любителей музыки, собравшихся на концерт Олега Майзенберга. Фойе местного театра - он же концертный зал - украшено портретами всех блистательных представителей русской пианистической школы, регулярно выступающих в Вельсе. Ну, а имя Святослава Рихтера вызывает у местных меломанов поистине священный трепет и влечет за собой множество рассказов о встречах с артистом, который многократно бывал тут. Так что не случайно именно там, в Вельсе, я получил в подарок от одного из руководителей местного музыкального общества Ф.Маршаллинга небольшую брошюру из серии «Музыканты в беседах», с портретом нашего артиста на обложке. Серия эта было выпущена еще в начале 80-х годов пианистом, музыковедом и музыкальным деятелем Юргеном Майер-Йостеном в издательстве «Анри Литольф». Брошюра, посвященная С.Рихтеру, содержит интереснейшие мысли музыканта о его репертуаре, о подходе к концертной деятельности. Думается, что и нашим читателям будет интересно познакомиться с некоторыми высказываниями Рихтера (в переводе с немецкого). Лев Гинзбург.

Как концертмейстер хора Одесской оперы я постоянно пытался играть так, словно я играю в концерте. Поэтому меня очень там любили и все со мной охотно работали. Опера в Одессе имела тогда примерно такое же значение, как сегодня в Мюнхене, и располагала большим репертуаром. Там были очень интересные постановки, например, «Турандот» Пуччини, «Джонни наигрывает» Кшенека или многие советские оперы и, конечно, Верди, Чайковский и Вагнер.

Фортепианную литературу я в то время не мог недооценивать, хотя бы потому, что до той поры я ее еще и не играл. Я начал вообще только в восемнадцать лет ее изучать; в девятнадцать почувствовал в себе уверенность, достаточную, чтобы дать концерт- программу из произведений Шопена. Но я не обладал еще никакой фортепианной техникой, поскольку всегда играл как целый оркестр. Для вагнеровских опер это очень хорошо подходило, но jeu perle и прочее у меня еще отсутствовало. Поэтому первый концерт был для меня очень большим событием. Я был очень взволнован: в девятнадцать лет от оперной к фортепианной музыке! Это было уже само по себе довольно смело. При этом некоторые вещи я уже играл довольно часто и удачно. Эти пьесы я поставил в конец программы концерта, и таким образом заключение этого вечера прошло очень хорошо, особенно Четвертая баллада. Перед этим Полонез-фантазия был сыгран плохо, как и Прелюды, Скерцо E-Dur - с фальшивыми нотами как результат нервозности. Но потом шла Четвертая баллада, и она была действительно хороша. Как и четвертый Этюд cis-moll (опус 10) - он удался блестяще. Я его много штудировал и мог играть в бешеном темпе. Его так и надо играть, потому что он помечен темпом Presto. Балладу f-moll Шопена я играл также на приемных экзаменах в консерватории, и меня сразу же приняли. Эта пьеса действительно грандиозна! Коду я играл в оригинале, поскольку она в действительности не так уж трудна. Против отдельных перестановок, при условии, что все ноты остаются и их можно слышать - я не имею ничего. Например, в октавных местах Юморески Шумана.

Однако начало бетховенской сонаты Hammerklavier я, разумеется, играю в оригинале, и левая рука тут требует куда большей силы, чем правая. Я был еще студентом, когда впервые в мире сыграл Шестую сонату Прокофьева в открытом концерте, и это был недюжинный поступок Нейгауза, разрешившего мне играть ее.

Многие музыканты тогда говорили, что Нейгауз просто сошел с ума. Ведь свою Шестую сонату Прокофьев сам сыграл сначала по радио, это и была настоящая мировая премьера. Но потом он счел ее чересчур сложной для себя и тут Нейгауз сказал ему: «Тогда ее сыграет молодой Рихтер!» Я познакомился с Прокофьевым только на этом концерте, когда он после моей игры поднялся на сцену и пожал мне руку. Перед этим Нейгауз успокаивал Прокофьева, и тот ему поверил. У меня - такова уж фатальность моей судьбы - опять-таки не было времени, чтобы спокойно выучить сонату Прокофьева, потому что перед этим мне предстояло еще сыграть одну из сонат Моцарта на студенческом вечере. Только за день до концерта я смог, наконец, выучить прокофьевскую сонату наизусть - после того, как два дня занимался по двенадцать часов. Я знал, что это, в сущности, катастрофа, но так со мной происходит всегда. Эту сонату, вероятно, не так уж легко выучить наизусть, но ее удобно играть, если, скажем, сравнить с Восьмой сонатой, моей самой любимой. Впрочем, и Седьмую, и Четвертую я очень люблю. Третья - которую я не играю - в своем роде стоит особняком, а посвященная мне Девятая несколько «домашняя» - Sonata domestica.

Мое первое и поныне единственное выступление как дирижера было своего рода аферой: лишь десять дней я готовился к концерту с Кириллом Кондрашиным, и это - все. В ту пору еще не очень доброжелательно относились к новой музыке и даже Второй виолончельный концерт Прокофьева поначалу отклонили. Но мне он понравился; он его еще вместе с Ростроповичем несколько переработал. Теперь уже не помню, от кого исходила тогда эта идея, что мне нужно дирижировать, от Нейгауза или Ростроповича. Во всяком случае, звучало это так: «Мы хотим это попробовать, ты должен продирижировать. И я сказал: «Ладно, посмотрим».

Как раз тогда, в 1952 году, я сломал себе палец на правой руке, и притом в драке, к которой я вообще-то не имел никакого отношения. Мы сидели с двумя друзьями в каком-то буфете под Москвой, когда там появился совершенно пьяный человек, который вел себя чудовищно. Два солдата хотели его связать, но он, парень лет эдак 25-ти, оказался очень сильным и свалил солдат на пол. Мне удалось его в конце концов схватить и убедить успокоиться. На следующий день один из моих пальцев так распух, что пришлось пойти к врачу. Он принял это за нарыв. Но к ночи палец так разболелся, что наутро я отправился к другому врачу, на сей раз хирургу. Он сделал рентгеновский снимок, и нашел, что маленький кусочек кости откололся и необходимо срочно что-то предпринять. С помощью теплого воска он выправил мне палец и тот, слава Богу, не остался неподвижным - а именно это мне угрожало.

Естественно, в тот момент я стал задумываться о том, что буду делать, если не смогу больше играть правой рукой. В качестве первого шага выучил Концерт для левой руки Равеля. Однажды вечером, перед сном, мне пришла в голову мысль: все знают, что у меня не работает палец, и теперь я использую это, чтобы дирижировать. Так оно и получилось. Я провел десять дней с Кондрашиным, который учил меня давать ауфтакт и так далее, то есть учил дирижировать. Палец тем временем уже зажил, но в этом я, конечно, не признавался. Потом у меня было всего три репетиции с оркестром. Это было очень легкомысленно, но все прошло хорошо. После концерта я получил письма, где говорилось, что теперь я не должен останавливаться на этом, обязан продолжать дирижировать. Но я это все же оставил. Сказал себе: «Позже, позже я это сделаю». Но вот теперь прошли уже многие годы, а я все еще говорю «позже». Мне просто надо слишком много сделать как пианисту.

И еще кое-что другое произошло тогда же, в вечер после моего дирижерского выступления. В ту пору я уже частенько жил у Нейгауза и вел себя, по правде говоря, несколько бесцеремонно. Сразу же после возвращения домой я сел за рояль и сыграл Этюд а-moll опус 10 № 2 Шопена. Он, кстати, никогда не получался у меня особенно здорово, но той ночью вышел прекрасно! Я был в таком приподнятом настроении, из-за того, что с дирижированием все прошло так хорошо. Нейгауз, услышав это, появился из другой комнаты и сказал: «Слава, это было немножко чересчур быстро!» Потом а-moll-ный Этюд еще пару раз у меня получался здорово, но только на «бис». То же самое у меня и с gis-moll'ным Этюдом.

Я нахожу, что не обязательно нужно играть все этюды Шопена. Я вообще против этой практики исполнения всего целиком – «всех сонат», «всех этюдов» и так далее. Исключение для меня составляет «Хорошо темперированный клавир». Еще студентом я прошел с Нейгаузом примерно пять прелюдий и фуг оттуда. Позднее уже самостоятельно штудировал все сочинение. В этом случае я действительно придерживаюсь мнения, что каждый пианист обязан играть полностью весь «Хорошо темперированный клавир», и притом наизусть. Сам же я теперь в концертах обязательно ставлю на пюпитр ноты. Не из-за проблем с памятью, а потому что один добрый друг как-то сказал мне нечто такое, что произвело на меня большое впечатление. Его мысль сводилась к следующему: «Ладно, вы играете «Хорошо темперированный клавир» наизусть. Но подумайте - не кажется ли это вам несколько непочтительным по отношению к Баху?» Об этом я серьезно задумался и нашел, что это действительно неуважительно. Поэтому теперь я играю это сочинение по нотам.

Сначала я сыграл вторую часть «Хорошо темперированного клавира» еще в 1944 году, перед студентами в Тбилиси, во время моих гастролей по Кавказу. Потом, в 1945 или 1946, исполнил уже в Москве «Хорошо темперированный клавир» целиком, и притом на протяжении шести вечеров. Программы их строились всегда так: сначала шли восемь прелюдий и фуг, а затем какое-либо большое произведение другого композитора, скажем «Аппассионата» или что-нибудь подобное. Спустя некоторое время я опять оставил «Хорошо темперированный клавир» в покое и вернулся к нему позднее, сыграв заново. Сама идея играть Баха только на чембало не находит у меня сочувствия. Можно спокойно играть его и на чембало, но тогда уж не весь вечер, но вперемежку с фортепиано. Целый вечер на клавесине - это звучит так бедно! Из баховских же концертов я играю, между прочим, d-moll'ный и А-Dur'ный, а также С-Dur'ный концерт для двух фортепиано. Я не настолько альтруистичен, чтобы играть только для слушателей, нет, я играю прежде всего для самого себя! Если получается хорошо, то и слушателю, вероятно, от этого кое-что перепадает. Один знакомый музыковед однажды спросил меня: «Почему вокруг вас вырастают какие-то невидимые стены, когда вы играете?» Мой ответ гласил: «Потому что меня самого это не касается, я этого даже не замечаю». Гораздо важнее, однако, удовлетворена ли мною публика!

Я играю Первый и Второй концерты Рахманинова, Третий охотно слушаю, но не играю. Почему? Потому что мне очень нравится, как его играют другие. Если бы другие интерпретации мне не понравились, он уже давно был бы в моем репертуаре. То же самое относится и к Рапсодии на тему Паганини Рахманинова, которую другие тоже играют вполне убедительно. Существует, например, фантастическая пластинка Гари Графмена. Вообще, почти все пианисты, играющие Третий концерт Рахманинова, делают это хорошо. Клиберн хорошо играет; однажды слышал, как его очень красиво играл Флиер, а также молодой Могилевский. Это очень красивое сочинение с большим шармом, типичным для Рахманинова.

Что касается предписываемых повторений в классических произведениях, то тут я придерживаюсь такого мнения: тому, кто не играет повторы в последней части «Аппассионаты», вообще должно быть запрещено играть эту сонату. Того, кто пропускает повторы, нужно освистывать. К сожалению, однако, никто не свистит! То же самое относится и к первой части В-Dur'ной Сонаты Шуберта, хотя почти каждый опускает здесь повторения. Я их играл всегда. Но после концерта обязательно приходят в артистическую музыканты и хотят знать: «Почему вы это играете со всеми повторениями?» Однако, когда я спрашиваю людей из публики, которые тоже приходят за кулисы, не было ли это слишком длинно, они всегда отвечают: «Нет, ради Бога, конечно нет!» Публика чаще всего вообще ничего не знает о повторениях, но она инстинктивно ощущает полноценное повторение как правомерное, органичное. А для музыкантов, для пианистов это всегда слишком затянуто. Я нахожу это просто гнусным и глупым. Вот подтверждение того, что эти пианисты по-настоящему не понимают музыки. Они боятся, что это будет скучно, потому что не способны поддерживать напряжение и не уверены в самих себе.

Сказанное в той же степени относится к сонатам Шопена, которые я по этой причине вообще больше не могу слушать. Не так давно я разговаривал с одной молодой пианисткой, кстати, весьма неплохим музыкантом. Она пожаловалась, как трудно ей всегда дается начало h-moll'ной Сонаты Шопена. Я заметил: «Ну, возможно, это поначалу, но во второй-то раз, при повторении экспозиции первой части, это должно быть уже легче». Она ответила: «Но повторение я не играю, никто вообще этого не делает». На это я спросил: «И вам не стыдно»? Действительно, она вскоре ощутила стыд, так как с тех пор стала играть Сонату с повторами и позже рассказала мне, что у нее все стало получаться очень хорошо. А ведь в действительности так куда легче: если в первом проведении возможна излишняя напряженность, нервозность, то второй раз обязательно получится лучше. Получится крещендо, потому что ты себя чувствуешь свободнее. В моей практике не было случая, чтобы в первый раз получилось хорошо, а при повторении - хуже.

Повторения являются обязательными для каждого музыканта. Сказанное мною о сонатах относится и к симфониям, например, к бетховенской Пятой. В последней части необходимо повторить С-Dur'ный эпизод. Никогда не принимается всерьез, когда я говорю, что чувствую себя просто обокраденным, если выпадают повторения. Я же пришел, чтобы послушать все произведение, а меня лишают его части! Ну, а купюры в операх - даже в таких, которые, вообще-то, вовсе не сложны для восприятия, как, например, «Травиата»! Эта опера превратилась в своего рода попурри, от «Травиаты» там не много осталось. С «Риголетто» происходит нечто подобное, хотя и не в таких масштабах. Самое плохое в этих купюрах, что именно они делают произведение скучным, ибо оно становится статичным.

Еще один образец глупости и невежества людей представляют собой многие новые оперные театры и концертные залы. Фестивальный дом в Байрейте идеален в акустическом отношении: певцам не приходится здесь напрягаться больше, чем необходимо. Но новые театральные здания строят так, словно этого идеального образца не существует; его ни разу не повторили. Ну почему все остальные залы не построили так же?

Своим исполнением Экспромта As-Dur, опус 90, № 4 на шубертовской пластинке 1971 года я удовлетворен в полной мере. Сонату с-moll я записал на пластинку лишь позднее. Я нахожу, что запись Сонаты B-dur в целом удалась мне лучше. Скерцо и Финал просто хороши, да и первая часть вышла неплохо. Она сохраняет, как мне кажется, напряжение, вопреки огромным паузам, но они необходимы. Когда я играл эту Сонату мои коллеги часто спрашивали меня: «Слава, скажите, почему вы взяли такой медленный темп»? А ведь я при этом играю даже не molto moderato, но, в сущности, только moderatо. Другие же играют непременно Allegro moderato или просто Allegro. Первым из сочинений Шуберта, которое я сыграл еще студентом была фантазия «Скиталец». За ней последовала. Соната D-Dur опус 53. Как-то я услышал ее в исполнении одной студентки - страшно долгом и настолько скучном, что просто невозможно было выдержать. Тогда я сказал себе: «Просто не может быть, чтобы Шуберт был настолько скучен». И я решил сам сыграть эту сонату. Случилось так, как со мной бывало обычно. Меня спросили как-то: «Когда у вас следующий концерт?» - «Через двадцать дней» - непроизвольно ответил я и продолжал на вопрос о программе: «Ну, среди прочего Шуберт, Соната D-Dur». После этого я начал ее учить, и в концерте она получилась фантастически...

Впоследствии я занялся G-Dur'ной Сонатой-Фантазией и ее я люблю больше всех, даже больше чем D- Dur 'ную. Затем пришла очередь большой а-moll'ной Сонаты, малой а-moll’ной, маленькой А-Dur'ной Сонаты (большую А-Dur'ную я играть не буду). Дальше шли с-moll'ная, неоконченная С-Dur'ная, H-dur'нaя, е-moll’ная Сонаты, большая Соната B-dur. Кажется, всего у меня в репертуаре десять шубертовских сонат. Насколько мне известно, именно я ввел их в концертную практику в России - до того их у нас не играли. И они сразу нашли большой отклик у публики.

Дебютируя в 1961 году в Париже, я сыграл сначала смешанную программу: Брамс, Скрябин, Дебюсси, а во втором концерте - Шуберта, неоконченную Сонату C-Dur, маленькое Allegretto c-moll и во втором отделении Сонату B-Dur. И парижане сразу все поняли. Вообще публика в Париже реагирует как термометр, к тому же она состоит в первую очередь не из музыкантов. Я не очень-то люблю музыкантскую публику. В Германии, например, публика в музыкальном отношении несколько чересчур образована, и поэтому легко теряется спонтанность восприятия. Концерт в этом случае уже не является приключением, а скорее почти учебным мероприятием...

Многие пианисты отказываются исполнять неизвестные вещи. Но я не могу все время играть одни и те же сочинения, которые всем знакомы. По этой причине, скажем, «Аппассионату» я вообще не хотел бы больше слышать, не играю ее уже много лет. В 1960 году сыграл ее в последний раз в Нью-Йорке, к тому же очень плохо. Я был тогда по-настоящему болен. Все складывалось для меня ужасно во время тех первых гастролей в США. Эта самая другая половина земного шара показалась мне поначалу и психологически и географически ужасной. Перед вторым клавирабендом - с Сонатой Гайдна и сочинениями Прокофьева - какой-то врач дал мне лекарство - своего рода успокоительное, «средство для улыбки». Когда я уже находился на эстраде и играл, все происходящее стало казаться мне комичным. К сожалению, именно этот концерт был записан и потом с этой записи сделали пластинки. Позднее, еще в Америке, я записал «Аппассионату»' в студии специально для пластинки, но и эта запись не особенно хороша. Полагаю, что запись сонаты с концерта в Москве гораздо лучше.

Что касается фантазии «Скиталец» Шуберта, которую я уже играл, будучи студентом у Нейгауза, то тут мне лишь гораздо позже удалось достичь настоящей свободы. Ее нельзя играть академично: как мало какое другое сочинение она требует риска. Шуберт оказал большое влияние не только на Листа, но и воздействовал, по моему мнению, прежде всего своими песнями, на Вагнера, особенно на «Валькирию», а также и на «Тангейзера».

Из всех сонат Вебера я играю только одну, что в d-moll’e. Мне всегда хотелось сыграть и первую (C-Dur), но я до сих пор к ней еще не приступил. As-Dur'ная Соната мне нравится меньше, как и е-moll'ная: в последней первая тема кажется мне очень плаксивой. Разумеется, сонаты Вебера нужно было играть. Увы, их можно услышать очень редко. У нас в России некоторые пианисты играют их действительно хорошо, прежде всего Сонаты C-Dur и e-moll.

Уже много лет назад я прекратил занятия живописью. Я заметил, что все время повторяюсь. То, что удавалось мне легко, было неплохо, но вперед я не продвигался. Это мне в конце концов наскучило. Если заниматься чем-то всерьез, то нужно идти вперед, но для этого у меня не хватало времени.

Однажды на Рождество мы пригласили к себе друзей с детьми и познакомили их с записью оперы «Гензель и Гретель» Хумпердинка. Одна из приятельниц пересказала сначала содержание каждой картины по-русски, немного в народном духе. Затем появились заготовленные мною заранее листки бумаги, на которых печатными буквами было написано, что в тот или иной момент происходит, кто с кем говорит и так далее. Много, много листочков - наподобие плакатов. С их помощью у друзей создавалось впечатление, что они видят оперу. Таким же образом мы познакомили гостей с «Лоэнгрином» и «Саломеей». А в сцене из оперы «Гензель и Гретель», где дети засыпают и появляются ангелы, мы выключали электричество и зажигали свечи на Рождественской елке. В эти дни мы также обязательно слушаем пластинку с записью Рождественской оратории Баха.

Про меня рассказывают, что якобы я однажды остался недоволен своей игрой и поэтому только для себя тут же сыграл всю программу еще раз. Это вздор! Правда же состоит в том, что я действительно после концертов часто остаюсь в зале, чтобы позаниматься - но только потому, что должен проиграть другую программу для следующего своего концерта. Вот вам еще одна легенда. Ну почему, в самом деле, я должен был бы еще раз повторять программу, которую только что сыграл?

Камерный концерт Альбана Берга я играю охотно - он очень интересен. Это не значит, что он мне особенно близок, он кажется мне даже старомодным, но это хорошее, рафинированное сочинение, иногда может быть немного слишком «ученое». Не нравится мне, когда музыка превращается в науку, то есть когда искусство становится наукой. К сожалению, именно так происходит с Пьером Булезом и всей новой музыкой. У них музыка приближается к науке и это мне не нравится. Мне хочется получать удовольствие с помощью музыки, а Булез как раз против удовольствия в музыке. Я не против Новой венской школы и ее последователей, наоборот, я за существование разных художественных направлений, если в них проявляет себя талант или гений. Но я решительно против догм, которые утверждают, что должно быть так и никак иначе. В искусстве я за радость, за удовольствие.

Ничего не имею против таких композиторов как Сен-Санс, чей Пятый концерт я и сам играл. Всегда хотел также сыграть Второй, g-moll'ный концерт, но до этого пока руки не дошли. Концерт d-moll Брамса я не играю, но не потому, что он мне не нравится. Первую и вторую часть и очень люблю, третью меньше. Но нельзя же играть все!

Из Шопена я тоже играю лишь Второй концерт, из Бетховена - Первый и Третий, Рондо B-dur и Хоровую фантазию. Я также очень часто играл Пятую сонату Скрябина, и в конце концов добился кое-чего из того, что хотел: легкости и быстроты. Всего же я играю пять сонат Скрябина: Вторую (Соната-фантазия), и, помимо Пятой, еще Шестую, Седьмую и Девятую.

Из сочинений Листа в моем репертуаре выделяются оба фортепианных концерта. Но его «Пляску смерти» я не буду играть ни при каких обстоятельствах, мне эта вещь не нравится. Мне претит этот «байронизм»! Не нравится мне и Соната «Данте», а «Pensieroso» («Мыслитель») я нахожу совсем кошмарным. Напротив, «Sposalizio» («Обручение») прекрасно, а Сонет Петрарки As-Dur - гениальная и благородная вещь, которую, увы, все играют так банально! Но нечто вроде «Chasse niege» («Метель») я опять-таки терпеть не могу, в нем есть что-то банальное. «Feux Follet» («Блуждающие огни») - хорошая пьеса, хотя в конце становится несколько сомнительной. Но «Liebestraum» и «Вечерние гармонии» фантастичны, а «Дикая охота» хоть немного a la Мейербер, но действительно хороша; впрочем, в этой пьесе есть немного от фантазии «Скиталец». Из Трансцедентных этюдов Листа я играю всего восемь: Прелюдию (это своего рода поднятие занавеса), фантастическую а-moll’ную пьесу, «Пейзаж», «Feux Follet» («Блуждающие огни»), «Eroica», «Дикую охоту», Этюд f-moll и «Harmonies du soir» («Вечерние гармонии»). В таком порядке я играл их в первом отделении одного из клавирабендов. Остальные этюды отсутствуют в моем репертуаре. «Мазепу» я нахожу, например, гораздо лучше в оркестровой версии. Я вообще люблю симфонические поэмы -Листа, особенно первую, очень красивую Горную симфонию («Что слышно на горе»), но также и совершенно гениального «Орфея» и «Гамлета». Вместо этого постоянно играют «Тассо», относительно слабую вещь. Вообще за последнее время я Листа несколько запустил, и хотел бы сейчас чаще к нему возвращаться. Соната h-moll - такое гениальное произведение! Я хотел бы ее снова играть, но также и этюды, или скажем, «Долину Обермана» из «Годов странствий», которую я очень люблю.

В день концерта я предпочитаю три часа позаниматься и затем делать все, что хочу; перед самым концертом, быть может, еще полчаса или даже целый час поиграть. Может быть, самое важное: не есть слишком много! Иногда мне приходилось готовиться мало, и тем не менее концерт проходил хорошо, может быть, как роз тогда, когда я делал такие вещи, которые делать не следует. Тут не существует никаких правил. Лучше всего было бы так разграничить свою концертную жизнь: один месяц только заниматься, затем месяц или полтора почти каждый вечер играть, но только две сольные программы или концерт с оркестром, а потом опять сделать паузу. Но у меня всегда получается так, что во время концертных поездок я вынужден еще учить что-то новое, потому что всегда есть какие-то обязательства. Но, конечно, в этом всегда сам бываешь виноват. Если у меня, к примеру, есть месяц, чтобы что-нибудь подготовить, то поначалу я почти ничего не делаю, и начинаю только в последние недели всерьез браться за дело. И потом оказывается, что срок чересчур короток.

Сам я всегда хочу сделать иначе, но у меня не получается. Так, как это было, когда я в первый раз играл Шестую сонату Прокофьева, так и осталось. Всегда в последний момент! Если у меня нет четкой даты предстоящего концерта, я не могу работать, не могу себя заставить. Но потом, когда деваться некуда, в самый последний момент, времени остается едва-едва, и все приходит само собой в последние дни. И тогда я нахожусь в совершенно особом настроении.

Опубликовано в журнале "Музыкальная жизнь", №3-4, 1996

- Регистрация

- 21.03.2006

- Адрес

- Киев

- Сообщений

- 1,097

Ответ: Феномен Святослава Рихтера

Ответ: Феномен Святослава Рихтера

Спасибо огромное, tak_tak!

Брошюра была опубликована до 81-го года, поэтому в ней говорится, что Рихтер играл только одну сонату Вебера. Позже он все же сыграл еще одну:

WEBER

Piano Sonata No.1 in C, Op.24

* 17/6/81 - Moscow - Live - (PT)* [N]

* 20/6/81 - Tours - Live - (PT)*

К сожалению, ее вряд ли издадут официальные фирмы. Московская запись стала условно доступной благодаря стараниям одного московского почитателя искусства Святослава Теофиловича.

Мне не смешно, когда фигляр презренный

Пародией бесчестит Алигьери (c)

- Регистрация

- 02.02.2007

- Сообщений

- 10

Ответ: Феномен Святослава Рихтера

Ответ: Феномен Святослава Рихтера

Наталья Журавлева

Мэтр

Наталья Дмитриевна Журавлева, как и обещала, рассказывает нам сегодня о Рихтере. Одним поколением старше была сдружившая их московская интеллектуальная элита. Поэт Андрей Вознесенский в своем эссе «Мне четырнадцать лет», описывая традиционное собрание на даче Б. Л. Пастернака в Переделкине, упоминает как раз отца Журавлевой Дмитрия Николаевича: «великий чтец и камертон староарбатской элиты». Здесь же «сухим сиянием ума щурился крохотный, тишайший Генрих Густавович Нейгауз» (учитель Рихтера)... И вот, наконец, — «рассеянный Рихтер, Слава, самый молодой за столом, чуть смежал веки, дегустируя цвета и звуки». Примерно в это время, в первые послевоенные годы, и произошло знакомство юной Натальи Журавлевой с «дядей Славой» Рихтером. Ничем не омраченная дружба продлилась более полувека.

Панибратство на «вы»

Называть его Мэтром - это от меня пошло. Был 66-й год, мы репетировали с Анатолием Васильевичем Эфросом булгаковского «Мольера» в Театре Ленинского комсомола. А там все к Мольеру обращаются: «Мэтр, мэтр». И я как-то после репетиции пришла к Святославу Теофиловичу, и говорю: «Здравствуйте, Мэтр!..» Потом все стали его так звать. Очень удобно. Можно было даже «Мэтрчик» его называть. А с детства я всегда звала его «дядя Слава». Но не при чужих людях.

Меня же он всегда называл «Тутик» - это мое детское домашнее имя. Если же он обращался ко мне «Наташа» - я сразу понимала, что он сердится, и просила прощения даже еще не зная, за что. Он мне говорил «вы», потому что я не могла говорить ему «ты», а у хорошо воспитанных людей не принято обращаться на «ты» к тем, кто с ними на «вы», пусть они даже и моложе на 23 года - как я Святослава Теофиловича.

У меня еще были разные смешные прозвища, которые мне придумывал Святослав Теофилович. Например, Соня. Почему? Из «Дяди Вани»! В 70-м году он возвращался с гастролей из Японии, и я полетела к нему в Хабаровск. И всю обратную дорогу ухаживала за ним: кормила, смотрела, чтоб рубашки чистые были, гладила их. Он и говорит: «Вы за мной ходите, как Соня за дядей Ваней». И потом, в письмах, обращался - «Соня». А подписывался - «Ваш дядя Ваня». Или еще так, например, говорил: «Ну что, Соня, когда мы увидим небо в алмазах»?

Когда я стала помогать ему разбирать архив и отвечать на письма, у меня появилась кличка «Юдифь Алексеевна Водкина-Шлагбаум». Почему Юдифь? Ну вроде как красиво... Алексеевна - потому что в 66-м году родился мой племянник Алеша. Водкина - потому что выпить любила, не как пьяница, конечно, но все-таки. А Шлагбаум - просто так, для баловства, для веселья. Придумщик он был. Он разрешал мне вести себя довольно свободно, потому что не терпел жеманства, раболепства. Но и сам чувствовал себя со мной свободно. Мама моя даже возмущалась: «Как ты себя ведешь со Славой?!! Что за панибратство!» - «Ма-ам, но это же панибратство, которое он разрешает».

Простил

Не терпел халтуры - это было его ругательное слово. Если хотел выразить свое недовольство по отношению к чему-либо, называл это «халтурой». Выражал своего рода брезгливость. Я помню, он играл на панихиде по Стасику Нейгаузу и быстро ушел: не терпел гражданских панихид! И по себе запретил устраивать. Много раз повторял и Нине Львовне, и мне: «Если вы меня не послушаетесь, я вам буду являться». Он тогда с панихиды ушел домой, а я мучалась: как он там один? Прихожу к нему, посидели немножко. И я спрашиваю - просто чтобы что-то сказать:

- «Дядь Слав, вы на панихиде Шопена играли?»

- «Де!-Бю!-Сси!»

Я вся сжалась: все, думаю, этого он мне никогда не простит. А он после долгой паузы: «Только ВЫ можете спутать Шопена и Дебюсси!» Но простил...

Москва стоглавая

В Страстную пятницу мы обычно слушали баховские «Страсти по Матфею» в записи. Тяжелые зеленые шторы задернуты; никаких украшений, цветов, притушенный свет - ну, Страстная пятница же. А в Страстную субботу вечером всегда ездили или пешком шли в церковь. Крестный ход тогда был запрещен почти везде. Мы ходили к церкви в Брюсовом переулке, дожидались, пока из окошка доносилось «Христос воскресе!», потом уходили.

А в Коломенском был крестный ход. Однажды Святослав Теофилович всех нас туда повез. Помню, была и Елена Сергеевна Булгакова, «Маргарита», — он всегда ее только так называл, прямо так к ней и обращался. Очень ею восхищался. Так вот, в Коломенском - высокая-высокая лестница к храму. И когда начался крестный ход - белые платки, все со свечками - папа мой весь затрясся: «Смотри, смотри - «Хованщина», «Хованщина»»!

Я несколько раз гуляла со Святославом Теофиловичем - ну, это, конечно, адов был труд. Часов по шесть-семь гуляли - так он любил пешком ходить. Я все смеялась: «Мэтр, я иду уже не ногами, а только любящим сердцем!»

Он потрясающе знал всю Москву, очень любил ее церкви. Однажды показал церковь на Таганке, за Котельнической высоткой— ту, у которой в солженицынском «Круге первом» сидит ночью гэбэшник, помните? Любил маленькую белую церковь на Трифоновке; на Преображенке, на горочке - слева, если ехать из центра.

Папа рассказывал, как однажды на Пасху, в алтаре храма Святого Николая в Вешняках, один старенький священник, служивший среди других батюшек, все путался. И на него шипели потихоньку. А когда служба закончилась и стали подходить под благословение, Святослав Теофилович первым подошел к этому старичку. Он не выносил унижения - сразу начинал, наоборот, человека почитать

Домашний вернисаж

Вкус у него был высочайший. Живопись любил и знал потрясающе. Много картин в музеях никогда не смотрел. Пять - это максимум. А иногда - одну. Каждый раз выбирал, что именно будет смотреть. Вот, например, мы были в Вене.

- «Завтра пойдем в музей, в ваш зал».

- «Почему в «мой»»?

- «Угадайте»!

И вот мы в этом грандиозном музее; я знаю по книгам, что в нем и Рафаэль, и Тициан, и Рембрандт, и...

- «Тутик, опустите глаза! Не смотрите по сторонам! Не отвлекайтесь»! Держит за руку, ведет. Я не сопротивляюсь, гляжу только в пол. Наконец, останавливаемся.

- «Ну, смотрите»! Я поднимаю голову - Брейгель! И я понимаю, почему зал - «мой». Я ведь читаю со сцены Цветаеву, а у нас дома стоит открытка в рамке - репродукция с брейгелевского «Рождества Христова» - подарок папе от Марины Ивановны с надписью внизу: «Мое место и век. Дмитрию Николаевичу Журавлеву». Мы тогда посмотрели только Брейгеля. Долго смотрели. Потом Мэтр сказал: «Давайте выбирать, кто бы какую картину себе взял». Я выбрала «Несение Креста» - обожаю ее. А он сначала «Вавилонскую башню», а потом: «Нет, я, пожалуй, тоже «Несение Креста».

Когда в Москву привезли Мане, он меня позвал на выставку. Ходим врозь. Встретились у какой-то картины. Он начал мне тихонько высказывать свое впечатление, и вдруг: «Ой, простите, я вам, наверное, мешаю!» Боже, это он-то мне мешает...

А какие выставки он делал у себя дома! Например, подписных офортов Пикассо, которые сам художник ему и подарил на своем семидесятилетии.

А выставки Фалька устраивал, когда это имя еще и называть нельзя было. Дивные. Сам развешивал картины. Была выставка Шухаева (они очень дружили). Елены Ахвледиани. Кето Магалашвили. Димы Краснопевцева - две выставки. Диму в то время у нас знал лишь узкий-узкий круг ценителей. Потом, когда у него уже официальные выставки начались, Дима гордо говорил: «Да не нужны мне никакие выставки. Мои самые лучшие уже были. У Славы».

Для многих эти выставки становились открытием художников. Можно было приводить своих знакомых. Чем больше было народу - тем больше он радовался. Он и сам писал - пастелью. Много и, по-моему, очень хорошо. Но никогда с натуры. Только по памяти.

Оперные собрания

Какие бывали слушанья опер! Боже мой! В записи, конечно, но как все тщательно было подготовлено! Гостей очень обдуманно приглашали - именно тех, кому интересно, кому, как говорится, в коня корм (Рихтеровское выражение). Кто знал ноты - тем давали клавиры и партитуры. И еще Мэтр придумал одну вещь, чтоб легче было следить за содержанием: на аналойчике таком выставлял одну за другой заставки - белые листы бумаги, на которых он заранее крупно-крупно писал, что в данный момент происходит на сцене. А само либретто читалось вслух. Он просил медленно, внятно читать. «Чтоб запомнилось». У нас даже условие было: если я вдруг затороплюсь (а почти всегда я читала), Мэтр рукой себя по коленке начинал слегка, медленно похлопывать - и я сразу спохватывалась.

Самые разные оперы слушали. Моцартовского «Дон Жуана» и вагнеровского «Летучего голландца» с Фишером-Дискау, «Манон Леско» Пуччини с Марией Каллас, «Кавалера роз» Рихарда Штрауса. Самое последнее, что мы вот так слушали - все вагнеровское «Кольцо» под управлением Фуртвенгаера. И новой музыки много слушали - не в смысле модерной, а для нас новой. Например, Бриттена многие впервые так услышали - и «Поворот винта», и «Питера Грай-мса», и «Альберта Херринга». Или оперу Яначека «Катя Кабанова» — это по «Грозе» Островского. Невероятно интересно!

Волшебные горы

Я всегда получала от него то, что я называю подарками. Вот, например, Томас Манн - это мне от него подарок. И Платонов, и Стерн, и «Зибенкэз» Жана Поля Рихтера. Причем он ничего никогда не навязывал - просто начинал взахлеб рассказывать, а интонация такая: как, мол, вы этого не знаете???

Однажды в разговоре о Томасе Манне промелькнуло название «Волшебная гора».

- «Вы читали»? А я наглая девица была:

- «Да, читала. Это новелла, кажется...»

- «Что значит - новелла?! Как вам не стыдно!»

Всё! Вечером я уже читаю «Волшебную гору». Это был сказочный подарок.

А вот Фолкнера он совсем не знал - тут я смогла немножко отдарить. Ему очень понравились «Шум и ярость» и «Осквернитель праха». Однажды попросил: «Принесите мне «По ком звонит колокол» (я ему все уши прожужжала). Прочел: «Нет...» Я ужасно огорчилась за Хемингуэя.

У него были свои пристрастия: Чехов - «Поцелуй», «Холодная кровь», «Страх». Немногие даже помнят эти рассказы, а он их очень любил. Пьесы все, но особенно «Три сестры». Гоголя о-бо-жал! Толстого не очень любил, особенно «Воскресение». Пушкиным восхищался безмерно, всем, и прозой тоже. Боялся «Пиковой дамы»: «О, это опасная вещь!» Ну и, конечно, Пруст - он был так счастлив, когда до конца, целиком прочел «В поисках утраченного времени».

Триумф «Бесприданницы»

Благодаря своим заграничным гастролям Маэстро видал много замечательных фильмов гораздо раньше нас. Он рассказывал о них с восторгом. От него я впервые услышала о Феллини, о Джульетте Мазине. Например, подробно рассказал мне «Дорогу» - он изумительно это делал. И когда я потом смотрела картину, было чувство, что я ее уже видела. И «Орфея» Кокто с Жаном Марэ и Марией Казарес. Он восхищался Пазолини, Висконти, Марлоном Брандо, Жанной Моро, Роми Шнайдер, Трентиньяном. Смотреть фильм было для него очень серьезным занятием - всегда сопереживал происходящему, как ребенок.

А уж видео, кажется, вообще изобрели для Рихтера. Он привозил, привозил, привозил кассеты -и «угощал» близких тем, что сам любил. Помню, мы смотрели дома фильм по роману Жана Жене -очень хороший, с Жанной Моро. Но там было много откровенных сцен. И вот Мэтр мне заявляет:

- «Нет, я не могу это с вами смотреть - мне неловко».

- «Да ладно, дядь Слав, я уже большая девочка, смешно даже! Я уже замужем тащу лет!»

- «Ну, хорошо, — соглашается он, — только в «таких» местах я вам буду глаза закрывать».

Ну, идет-идет фильм, я уже понимаю, что вот-вот должно произойти. И тут теплая лапа мне на глаза - оп! И я сижу и думаю: «Ой, как здорово! Побольше бы «таких» мест...»

Кстати, знаете, какой его самый любимый фильм? «Бесприданница» с Алисовой, Кторовым, Пыжовой и Балихиным. Семнадцать раз видел!

Веселья

Очень любил собирать друзей. На балы или даже на маскарады. Это все шло из детства - мама его и тетя очень артистичные были. У них дома, в Одессе, всегда устраивались веселья. В Москве на моей памяти несколько было. Дивный бал в ноябре 1978 года. Мэтр сам всю программу составил. Там и сольные танцы были, и сам он играл, и Андрей Гаврилов, и пение, и скрипка. Накануне устроили генеральную репетицию, чтоб не нахалтурить, чтоб была «основа для вольной импровизации» (его слова). Стены «залы» в их квартире на Бронной украсили серебряной гофрированной фольгой - сразу стало похоже на какой-нибудь Зимний дворец. В его спальне - фонтан. Одна струйка, но такая красивая. И соловья записали на магнитофон - представляете, еще и соловей щелкал! В кабинете у него устроили восточный буфет, в спальне Нины Львовны - западный.

Начался бал звуком трубы. Восемь пар пошли полонезом. Святослав Теофилович мне - раз! - руку, и мы с ним - следом за всеми. Мэтр со всеми старался потанцевать. Бал был два вечера подряд. На второй пришла Софья Станиславовна Пилявская. Красавица. Мэтр ее очень любил. Она говорит мне своим низким голосом: «Ей, старой ведьме, на погост пора, а она по балам скачет!» - булгаковская фраза. Рихтер приглашает ее на мазурку. «Славочка, я не могу...» Потом ко мне обращается - я ведь ученица ей: «Что же это он меня на мазурку? На полонез надо было, полонезом бы я пошла...»

Мэтр с удовольствием вспоминал и про давние маскарады. Как однажды, например, Ростропович нарядился крокодилом; Митя Терехов, художник, принес живого петуха; а Зоя Богомолец-подруга еще с одесских времен - оделась цыганкой и всем гадала.

Самый знаменитый маскарад Святослава Теофиловича был на его 45-летие 20 марта 1960 года. Мы, помню, готовились дней семь, причем участвовало в подготовке множество людей. Невероятные костюмы были вовсе не обязательны - можно только «домино» и полумаску. Эти маски клеить, вырезать даже бабушку мою засадили. Служить ему все и всегда были готовы.

Из большой «залы» - это было еще в их старой квартире в Брюсовом - все вынесли, оставили только рояли. Народу было! Но поначалу все как-то жались по углам, робели. И тогда моя мама вдруг села к роялю и заиграла вальс. Это мама-то! Она - такая скромная, застенчивая - и чтоб при Рихтере заиграть. Но надо же было как-то начать. И уж дальше понеслось - дым коромыслом!

В самый разгар веселья раздается звонок и входит пара - дама в цилиндре и сером кринолине, таком летящем, роскошном, и господин во фраке, небольшой, довольно плотный, безумно элегантный. В масках, конечно. Они эффектно так прошлись по зале, а мы - э-э-э??? Кто это? Не узнаем! Мэтр счастлив был беспредельно. Так кто, вы думаете, это был? Елена Сергеевна Булгакова и Федор Михайлович Михальский - Филя из «Театрального романа»!

Один из последних маскарадов - встреча нового 1988 года. Без особенных костюмов - только детали. Ну, например, Саша, муж мой, был в венецианском берете с пером. А я - в кокошнике. Мэтр, конечно, себе очень интересный вид придумал. И лицо, и костюм - все было разрисовано такими абстрактными штуками а ля Леже. Танцевали, конечно, без конца, показывали «живые картины». Олег Каган, чудный скрипач, был Рембрандт, а Наташа Гутман, жена его, виолончелистка знаменитая, — Саския: она устроилась у него на коленях с поднятым бокалом. Помните? «Автопортрет с Саскией на коленях».

Мэтр обожал шарады. В одной разыгрывали не помню точно какое слово (кажется, «Горио») - Святослав Теофилович играл Бальзака, а народная артистка Панкова - тетя Таня, как я ее называла - играла дочь, или нет, возлюбленную его, то есть Бальзака. Мэтр сидел в таком халате, она у его ног на полу, а он, развалившись, говорил: «Ах, эти дочки... Что-то надо с ними придумать». Все валялись от хохота.

А однажды Рихтер пришел к нам на Пасху с художницей Еленой Ахвледиани. У нас всегда места было очень мало, вокруг накрытого стола стулья не помещались - и мы клали доску на табуретки. Святослав Теофилович с Еленой Дмитриевной изображали слово «Надсон» - «над» и «сон». Это выглядело так: на стульях доска, под ней лежит «спящий» Рихтер; а она ходила по доске «над» ним.

Полнолуние

Он очень любил вкусно поесть. Обожал картошку - во всех видах. Блины из тертой картошки - деруны - одно из самых любимых блюд. Вообще любил простую еду, которую можно быстро бросить в кастрюльку или на сковородку - и готово. Но в то же время - китайские яйца («гнилые») или устриц. Разные у него были вкусы, разные.

Мне много приходилось ему готовить. Он борщи мои любил, ботвинью. Пюре я научилась делать нежное-нежное, как ему нравилось. И еще компот из вишни - «только чтоб ки-и-ислый...»

Я обожала его кормить. Расскажу вам один эпизод - он до сих пор для меня какой-то особенный. Это было в 1967 году, мы жили тогда на их первой знаменитой даче, на Оке. Нина Львовна с Митей уехали в Москву, а мы остались до следующего утра, решили плыть до Серпухова на пароходике. В ту ночь было полнолуние. Святослав Теофилович учил инвенции Баха. И вот - луна висит над рекой, над нашим домом, а он наверху играет Баха. И эти инвенции звучат в тихом воздухе, невероятно плотном, насыщенном ароматами... А я ему нажарила картошки вареной, на постном масле, с луком, как он любит - полную сковородку. Сижу внизу на ступеньках. Луна. Бах. Благоухание. А я думаю: «Сейчас я буду его кормить...» Я теперь знаю - это было счастье. А тогда не очень-то и понимала.

Записала Наталья Бойко. Опубликовано в газете «Вечерний клуб», 31.07.1999

- Регистрация

- 21.03.2006

- Адрес

- Киев

- Сообщений

- 1,097

Ответ: Феномен Святослава Рихтера

Ответ: Феномен Святослава Рихтера

Огромное спасибо за публикацию! Читал ее и раньше. Сейчас перечитал с удовольствием. Обращает внимание следующее:

Как известно, Рихтер не играл в концертах инвенций. Разумеется, "для себя" он мог играть все, что угодно. Попутно хочу заметить, что в 67-ом он Баха вообще не играл, но играл его дважды в 68-ом: 16/6 и 24/9. В сентябре - Французскую сюиту №2 и две прелюдии и фуги из I-гo тома - C-dur и c-moll, а в июне - только сюиту.

Вообще в таком грандиозном репертуаре некоторым можно запутаться. Например, в известной книге Могильницкого написано, что он играл "Искусство фуги", контрапункты 1-4,6,9,11. Пока это не подтверждается, по крайней мере, в программах до 92-го я их не нашел, но надо еще поузнавать.

Вообще это интересный вопрос - играл ли он дома произведения и, если играл, то какие, которые потом ни разу не исполнил в концерте. Думаю, на первую часть вопроса ответ может быть утвердительным. Я неоднократно пытался задавать этот вопрос музыкантам из окружения Маэстро. К сожалению, ответа никто не знал.

Кажется, я уже писал, что некоторым людям, например, В.М. Воробьеву, посчастливилось услышать большие фрагменты из "Кольца" и других опер Вагнера. Но это музыка, которую пианисты не играют в сольных концертах.

Мне не смешно, когда фигляр презренный

Пародией бесчестит Алигьери (c)

Похожие темы

-

Пианист Исполнительский стиль Святослава Рихтера

от Mike Tea в разделе Исполнители-солистыОтветов: 78Последнее сообщение: 30.09.2014, 16:24 -

Записи Святослава Рихтера

от timalism в разделе Аудио- и видеозаписиОтветов: 149Последнее сообщение: 20.03.2012, 13:09 -

Сайт Святослава Рихтера

от timalism в разделе Исполнители-солистыОтветов: 211Последнее сообщение: 19.01.2012, 19:27 -

Пианист В защиту Святослава Теофиловича Рихтера!

от alexlebedev в разделе Исполнители-солистыОтветов: 45Последнее сообщение: 12.02.2008, 21:37 -

90 лет со дня рождения Святослава Рихтера

от Алекс в разделе Публикации о музыке и музыкантахОтветов: 1Последнее сообщение: 14.03.2005, 20:55

Ответить с цитированием

Ответить с цитированием

Социальные закладки